設計公司的數位管理-1:你還在觀望嗎 ???

為何室內設計師對於數位工具導入感到卻步?

台灣有17,000家以上合法登記室內設計公司(2025/08),產業數位化程度相對其他產業偏低,這是一個很實際也很普遍的現象,室內設計產業大多數才3~5個員工,設計師通常身兼數職,自己當老闆也是員工,當遇到管理面的問題例如報錯價、溝通不良、文件丟失、工程管理時程延宕等等,偶爾會想要看看有沒有一些好工具來輔助管理,但實際上卻對於數位工具的導入停留在觀望的階段。

室內設計師對數位工具導入卻步,想做又持續觀望,根本原因是 「心態上覺得浪費時間」 、 「溝通與協作流程多變」與「缺乏迫切感與執行能力」,歸納其主因大致上可以分為幾個面向:

1. 心態與習慣面

- 偏好直覺工具:設計師是右腦動物,藝術家性格強烈,習慣用紙筆、手繪或簡單的 Excel/Line 溝通,數位化流程會被覺得繁瑣。

- 對學習成本的抗拒:覺得「學這些工具花的時間不如花在設計上」,花時間在文件、管理、流程的工具使用上認為不划算也不情願,尤其是員工心態。

- 不安全感:擔心操作錯誤導致資料遺失,多一事不如少一事,或覺得「如果不會用,又顯得自己不專業」。

- 對數位工具的天生反骨性格:總覺得不好用、不方便,老是用消極抵抗的態度面對。

2. 工作流程與設計產業特性

- 流程客製化:室內設計案往往案型不同、各公司的流程與做法常有不同,不容易用完全一致與標準化工具去套用。

- 專案協作需求複雜:需要同時處理設計圖、材料、預算、工班、業主需求,個別工具很多,但是如果沒有整合性,反而造成多頭管理。

- 設計 vs 管理的矛盾:設計師通常重視「美學、創意」多於「流程控管」,會覺得導入工具太偏管理導向。

3. 工具本身的門檻

- 缺乏針對設計產業的簡易模板:像 Notion、Trello 、Asana雖然彈性高,但一開始是空白,需要自己設計結構,從零開始,對設計師來說其實「不知道怎麼開始」。

- 資訊過多、過於複雜:介面選項太多,讓人覺得像進入一個龐大系統而不是輔助工具,大多數設計師不會想學。

- 缺乏引導與紀律:沒有種子成員帶頭,也沒有強力要求,導入後很容易中途放棄。

4. 文化與迫切感低

- 員工/工班不想配合:即使公司內部導入了工具,但下游工班或客戶仍用 Line、電話或甚至報價都是一張簡單的紙或口頭報價,造成多軌溝通。

- 老闆 vs 員工期望差異:老闆希望提高效率、成本控管,但設計師與助理覺得增加額外負擔,老闆跟員工執行起來都缺乏紀律。

- 無迫切感,沒有立即成效:以前都這樣也活得很好,不做不會怎樣吧! 而且做了也不會馬上賺錢,導入初期可能效率更低,若缺乏耐心,很容易被放棄。

- 沒有危機意識:小公司每天只要幾個案子就可以養活,忙的時候只想全心投入專案,趕緊解決眼前的麻煩,儘快結案收款,沒案子的時候只想要怎麼曝光做廣告,無心考慮管理面的問題,更不用提數位化這件事。

數位化管理是趨勢,但~~遲遲不做會怎樣嗎?

其實如果這個問題是十幾年前問,我的答案是 – 不會麼樣 ! 但經過這些年機、網路通訊、社群平台、雲端、AI等新科技與應用的普及化之後,數位化管理就變成了設計公司非做不可的關鍵任務,不做一定會出事~~

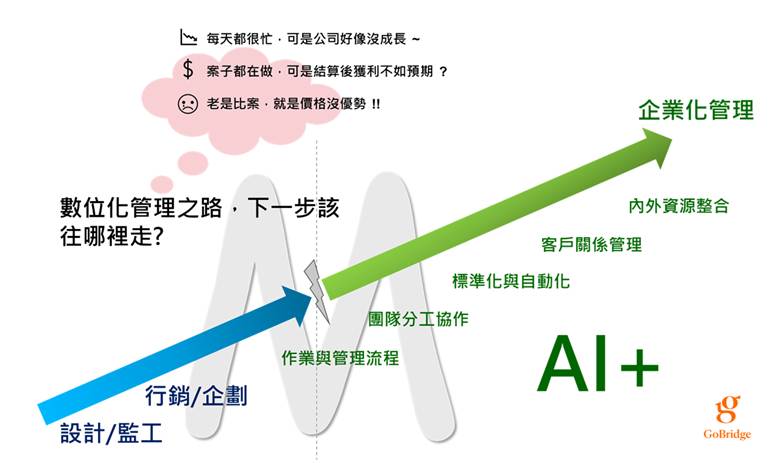

以上面的圖例來簡單做個說明,觀察市面上公司規模超過5人以上的設計公司,雖然已經有很多逐步導入數位工具,會在設計與行銷部分用到一些數位工具或平台,再往上走很大一部分就僅止於作業與管理面簡單的數位工具而已,例如用NAS或雲端硬碟存放歸檔資料、Google Calendar管理行程、Excel編寫施工排程、Google表單填寫客戶需求、Line群組做為溝通平台等等,這些基本上的特性是:

- 大部分免費(除了NAS或雲端以外)

- 簡單易上手,無學習曲線

- 普及率高,無須再安裝或導入

- 無協作能力(部分設計師也認為沒有立即性的必要)

- 無流程化需求(小型設計公司無流程考量)

- 資料安全性、可管理性、可整合性、可分析能力差(小公司無心考慮這些需求)

設計公司如果有成長的思維與企圖心,光靠設計是不足的,再往上發展就必須思考透過管理打造品牌知名度,再透過數位化驅動業績成長,要正視平常看似瑣碎但卻都是眉眉角角的管理領域,例如管理流程如何數位化、團隊協作與專案管理能力的提升、透過工具實現標準化與自動化(例如報價檢核、施工排程、報表生成等)、客戶資料與關係管理、AI與甚至考慮導入類似ERP的管理平台以提升整體經營績效。

設計公司老闆必須要很嚴肅思考這個問題,如果遲遲不導入數位工具,短期看似沒有影響,但長期很容易帶來以下結構性的問題:

1. 營運效率無法提升 – 明明知道問題,重複發生卻無法改善

- 專案進度靠 Line、電話、紙本追蹤,容易遺漏或重複溝通。

- 設計圖、材料清單、預算表散落各處,找資料花大量時間。

- 專案越多,管理越混亂,最終會形成「靠人撐、靠記憶運作」。

- 公司都靠老闆在撐,三催四請員工才會配合,難自動形成戰力。

2. 專案品質不穩定 – 品質不好,買廣告也沒啥用,無法建立品牌價值

- 沒有統一的版本控管,導致業主/工班拿到錯誤的圖面或資訊。

- 工期延誤、材料出錯頻繁發生,客戶滿意度降低。

- 新人加入需要靠「老鳥口傳」,檔案只是放在NAS上,知識無法沉澱。

3. 管理成本提高 – 隱藏成本必定吃掉毛利(~以人工成本增加10%+浪費5%來估算,隱藏成本可佔到預估毛利的三成,甚至更高)

- 老闆或專案主管必須花大量時間「追進度」、「打電話確認」,而不是做決策。

- 專案狀態缺乏即時透明,常常要開很多電話或Line訊息確認現況。

- 無法即時掌握預算與支出、工期排程、無效溝通造成重工或發生成本超支。

4. 競爭力落後 – 資訊發達的社會,資訊落差縮小,有比較有傷害 !

- 競爭對已經導入數位管理,能更快完成專案、更透明與客戶溝通,會贏得市場。

- 客戶會逐漸偏好「能即時分享進度、提供透明資訊」的公司。

- 在招募人才時,年輕設計師更傾向加入流程現代化的公司。

5. 案源難增加,成長受限 – 競爭力差是必然結果 (~假設以品牌價值+競爭優勢產出10%的複合年成長率來看,估計第三年就影響20%以上的業績/案源)

- 公司無法承接更多案子,因為流程不穩定會造成風險。

- 最終會停留在「小型規模」,無法往中大型設計公司或跨區域發展。

不管設計公司現在處於哪個階段,管理與數位化是勢在必行的任務,尤其很多設計師出來創業,一定要有企業家的管理思維,不能只是設計師。遲遲不導入數位工具,等於是把公司的效率與未來競爭力鎖死在「人工經驗」上。短期內可能還能靠老闆個人能力解決,但一旦 案量增加、人才流動、競爭加劇,公司就會很難跟上市場。

設計公司必須要馬上開始行動,找到合適的路徑,「先小後大、先簡後繁」,以「解決痛點」為起點,內部也要培養數位化文化,但絕對不是一口氣把所有管理流程數位化,不切實際也不可行。

下篇文章我們會探討設計公司的起手式,到底數位化管理該怎麼做?

本文由林義評整理撰寫,天禧資訊共同創辦人,長期協助各產業數位轉型,擅長雲端與AI科技領域的應用,曾擔台灣微軟事業群總經理、台灣花旗銀行資訊長、台灣優利系統總經理、IBM大中華區資深協理等要職。

聯繫郵件: suinegniv@gmail.com

Line ID: vingenius