設計公司的數位管理-2:數位管理該怎麼做?

設計公司要做數位管理,該怎麼做?

看這篇文章,前提是設計師或設計公司認同數位管理的重要性與必要性,已經決定要導入但只是缺乏足夠的知識、技能或信心;如果還在猶豫該不該導入,建議請先參閱前篇 「設計公司為何還不導入數位管理工具」文章,先建立數位管理的認同感與決心,才會考慮後續如何導入的問題。

如果你是一位有經驗的設計師或負責人,首先回想一下公司曾經遇到的種種管理面的問題,下面這些問題是否是曾相識? 那些是不時就會發生或曾經重複發生的事? 這些事是否影響了公司的整體形象、營運效率、營收或毛利?

- 業績遇到瓶頸,案源不穩,每年/每季的進案量差異很大,不安全感很高

- 完工卻收不到錢,業主嫌東嫌西,客戶體驗差~~

- 跟工班講過好幾次,就是忘記,無效超無力

- 資料找不到,版本不一致,明明就改了怎麼還是按照舊版本施工???

- Line群組上面都有,就是不認~

- 報錯價、出錯圖、弄錯料,做到虧錢,做辛酸的#$!

- 設計師才開始有點默契就離職了,留不住人,新人又難找,素質也參差不齊

- 人家都說AI很厲害,到底怎麼應用在設計與管理上??

要知道,上面這些問題也衍生出很多溝通障礙、資訊落差、信賴感低與合約糾紛的情況發生,根據統計每年近 2 千件室內裝修糾紛(Yahoo奇摩新聞), 這十年來也有上萬件「裝修蟑螂」橫行(聯合新聞網)!

過去十年裝修糾紛申訴超過 1.3 萬件;很多所謂「裝修業者」收錢後短暫進場施工,然後逃逸或變更條件,導致消費者無從求償,裝修糾紛數量居高不下,涉及報價不清、工程品質差、完成時間延誤、變更未事先溝通等,消費者常常得陷於協調與訴訟的冗長程序。

這些長期龐大的問題歸咎於幾個最重要的兩個基礎 – 「建立消費者信任機制」與「導入管理制度與標準流程」,這兩件事情都需藉由數位化管理來達成

先要有管理思維,再考慮數位化

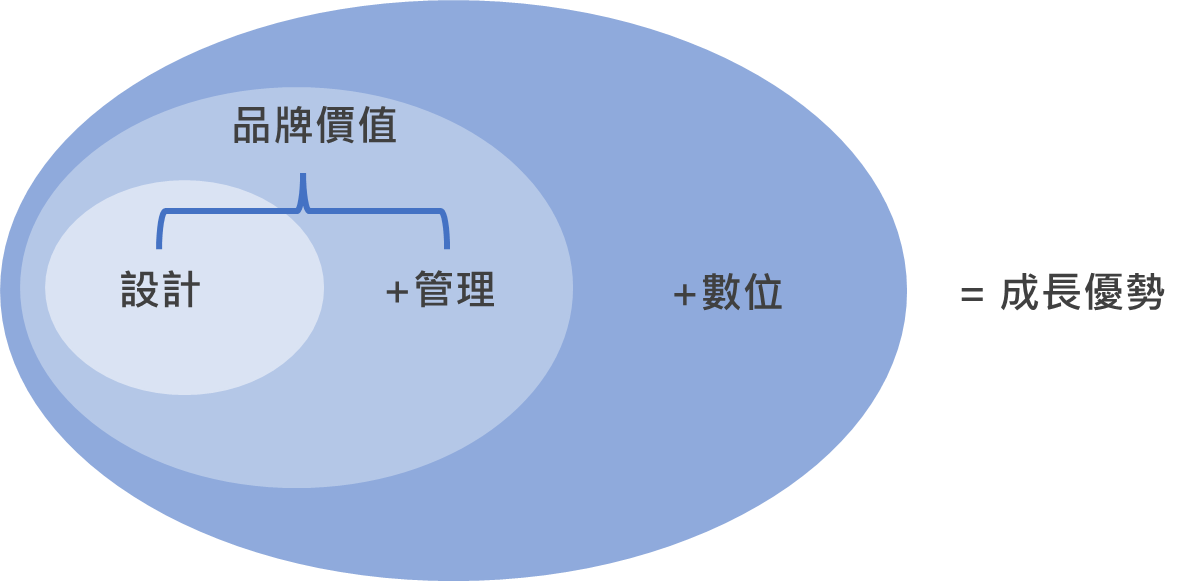

「設計」核心基礎 + 「管理」創造品質 è 打造品牌價值

「設計」核心基礎 + 「管理」創造品質 +「 數位」提升價值 è 建立成長優勢

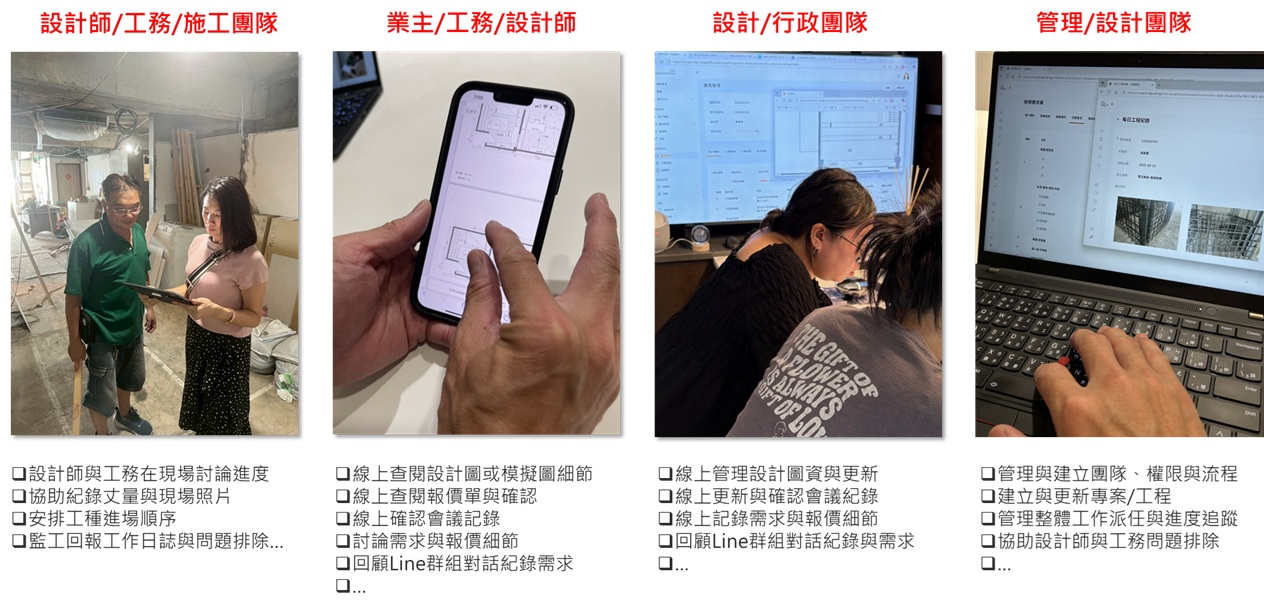

該怎麼做?如果你是設計總監或負責人,這裡有幾個重要的基本觀念得先建立起來,然後再談數位管理導入的場景與步驟,基本上邏輯是這樣:

- 不要嫌麻煩!!! 除了設計也要多花點時間在管理上:提升交付品質與客戶信任

- 現況:設計案常有工期延宕、工班協調不良、變更成本失控。

- 建立標準化的專案流程 (SOP),例如審核 è 排程 è 品管 è 驗收。

- 導入專案管理工具(如GoBridge、Trello、Asana)提升專業協作與透明度。

- 要求團隊落實管理工作,每天10-30分鐘紀錄、更新、追蹤、回應、提醒…

- 效果:工期準確率目標提升20%、減少糾紛,提升客戶滿意度與推薦率。

- 現況:設計案常有工期延宕、工班協調不良、變更成本失控。

- 至少要有基本(簡易)的財務會計制度:穩定現金流與營收成長

- 現況:許多公司沒有嚴謹的應收應付款機制,容易因客戶拖款導致現金流斷裂。

- 確實執行階段付款制度(簽約金、設計完成金、開工金、驗收尾款)。

- 從專案中學到經驗! 要有成本分析與毛利監控,避免報價低於成本或被隱含成本吃掉毛利。

- 效果:毛利率提升與穩定(保持在20%以上),公司才有能力投資人才與品牌。

- 現況:許多公司沒有嚴謹的應收應付款機制,容易因客戶拖款導致現金流斷裂。

- 要不斷面試找人才,有基本組織管理制度:擴張與品牌化的基礎

- 現況:多是「設計師創業 → 老闆身兼業務+設計+監工」,難以規模化。

- 持續尋找專業人才,培養管理層,公司不能只依賴老闆個人能力。

- 建立明確職務分工(設計、業務、工程監造、行政)。

- 設立人才培養與吸引留任制度,減少高流動率。

- 效果:公司可以從 3 人團隊 → 10 人以上組織,逐步承接更大案量。

- 現況:多是「設計師創業 → 老闆身兼業務+設計+監工」,難以規模化。

- 強迫推動數位化管理流程 → 提升專業化水準

- 現況:設計資料零散,修改紀錄缺乏系統,難以分析案型與利潤結構。

- 善用AI,評估導入BIM,提升客戶溝通效率。

- 建立公司專案管理流程與客戶資料庫(例如GoBridge)。

- 追蹤客戶來源、需求與互動歷程,建立設計裝修數位履歷 (例如GoBridge)。

- 效果:客戶決策明確快速、轉單率提升20%,形成知識資產,長期競爭力增強。

- 現況:設計資料零散,修改紀錄缺乏系統,難以分析案型與利潤結構。

- 先變專業,再塑造品牌,然後再推行銷 → 提升案源穩定性

- 現況:多數案源來自人脈或介紹,缺乏長期穩定的行銷管道。

- 找出專業定位與品質管理模式

- 品牌定位與視覺識別(讓市場清楚認知你的風格與價值)。

- 使用社群媒體與作品行銷(IG、FB、YouTube、案例影片)。

- 投入口碑管理(Google 評價、合作平台、設計展覽)。

- 效果:累積實力與口碑,案源多元穩定,降低對人脈的依賴,提升營收成長率。

- 現況:多數案源來自人脈或介紹,缺乏長期穩定的行銷管道。

- 整合你的上下游廠商與夥伴 → 降低成本與提升效率

- 現況:工班素質參差不齊、建材供應價格浮動,常造成工程延誤或成本超支。

- 建立穩定的工班合作網絡(長期合作合約)。

- 發展標準建材/家具供應鏈,廠商策略結盟。

- 效果:成本下降目標10%、施工品質一致性提升,能處理更多案量。

- 現況:工班素質參差不齊、建材供應價格浮動,常造成工程延誤或成本超支。

數位化管理的導入參考步驟,你該這樣做 –

1. 導入前準備:以解決問題(場景)為主發,排出導入的優先順序

- 明確定義導入目的(例:縮短工期延誤、控管材料成本、減少溝通落差)

- 盤點現有工作流程(設計→預算→發包→施工→驗收)

- 找出最痛點的環節(例:工期追蹤、業主變更紀錄、設計圖版本混亂)

- 指派 內部專案負責人/種子成員,專職推動

2. 工具選擇與設計:整體思考,勿以多個工具分別處理不同問題

- 工具需符合設計公司的特性(靈活、能支援圖片/圖面/檔案協作)

- 是否支援多平台(桌機、平板、手機、現場即時更新)

- 提供 現成模板或專案範本,降低自建系統的難度

- 確認與常用工具(AutoCAD、SketchUp、圖檔、PDF、Excel、Line)能否整合或搭配

3. 小規模試點:建議一個好的範例,逐步優化

- 先選擇 1–2 個專案試行,不要全面上線,優化步驟與流程

- 只導入 1–2 個關鍵模組(例如工期表、材料採購追蹤),避免一次太多功能

- 蒐集設計師、助理、工班回饋,調整流程

4. 培訓與文化建立:一定要有激勵或政策支持

- 提供 簡單易懂的操作手冊 或內部 SOP

- 安排 短期培訓課程(30–60 分鐘為佳)

- 鼓勵從 日常工作切入(例如:現場拍照上傳到 Notion/GoBridge)

- 管理層支持:老闆或主管要以身作則,示範使用

5. 追蹤與優化

- 設定 短期可見 KPI(如:圖面修改溝通時間縮短 20%)

- 定期檢視工具使用率與專案成果

- 收集員工痛點,持續優化模板或流程

- 避免「功能越來越複雜」→ 保持簡單、直覺

6. 長期成功要素

- 工具融入日常,而非額外負擔

- 建立 知識資料庫(材料庫、設計案例、常用合約範本)

- 把 專案管理文化 與 設計專業並重,不再只靠個人經驗或習慣

- 有專責人員持續維護(避免荒廢,或外包或選擇雲端系統)

如同上一篇文章提到的,小公司其實資源與時間人力都有限,最好是把最重要最優先處裡的問題或流程給解決了, 「先小後大、先簡後繁」,以「解決痛點」為起點,然後再逐步培養數位化的普及,而不是一口氣把所有流程數位化做完。

下一篇我將把設計公司可能可以用到的工具整理出來,讓設計師快速瞭解這些工具平台的優劣與如何選擇工具。

本文由林義評整理撰寫,天禧資訊共同創辦人,長期協助各產業數位轉型,擅長雲端與AI科技領域的應用,曾擔台灣微軟事業群總經理、台灣花旗銀行資訊長、台灣優利系統總經理、IBM大中華區資深協理等要職。

聯繫郵件: suinegniv@gmail.com

Line ID: vingenius